非遗名称: 渔歌(洞庭渔歌)

非遗级别: 国家级

项目地址: 岳阳楼区

代表性传承人:陈岳林

(图片资料信息来源于新湖南)

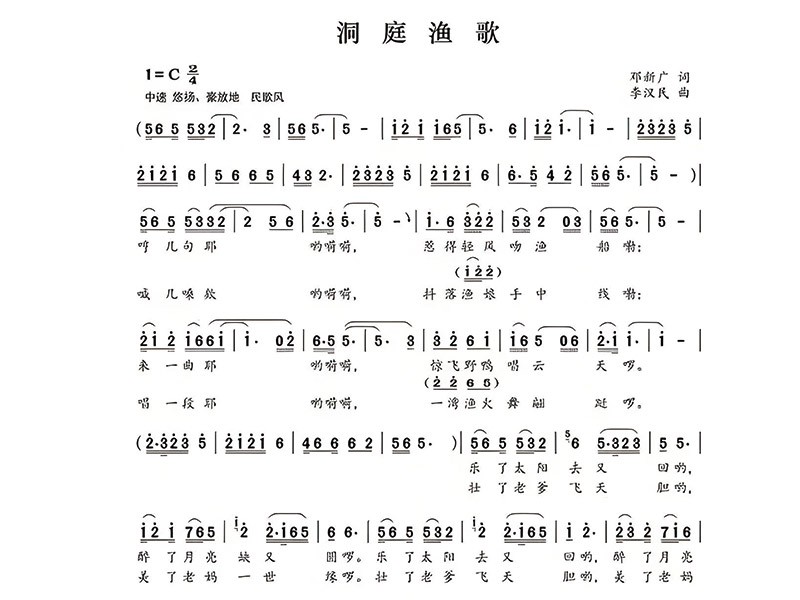

渔歌(洞庭渔歌)

渔歌(洞庭渔歌)是湖南省岳阳市岳阳楼区的传统民歌,国家级非物质文化遗产之一。渔歌(洞庭渔歌)源自战国时期,最迟在北宋年间,就已广泛流传于古岳阳地区,范仲淹《岳阳楼记》中便有“渔歌互答,此乐何极”的描述。渔歌(洞庭渔歌)被渔民称为丫口腔的渔歌(即张口就唱),形成了洞庭湖区独特的渔歌风味。

渔歌词往往是渔民见景生情,即兴抒怀,随口编唱。2014年11月,渔歌(洞庭渔歌)经中华人民共和国国务院批准列入第四批国家级非物质文化遗产名录。

表现形式

哼唱、齐唱、领和式齐唱、吹奏、对唱、歌舞、纯自然和声演唱、弹唱等。

代表作品

渔歌(洞庭渔歌)代表作品有《手撒鱼网口唱歌》《洞庭四季歌》《洞庭湖上搭歌台》《湖风吹老少年郎》《养女莫嫁驾船郎》《河水哪有我眼泪多》《十二月渔民苦》《我撒网子妻荡浆》《阳雀子唤醒打鱼人》《送郎一条花手巾》《赶郎不到是冤家》《篙子一响船要开》《情姐下河洗茼蒿》《郎想姐来口难开》《蓑衣歌》《情姐爱的打鱼郎》《吃茶歌》《盘渔歌》《洞庭仙》《绞锚号子》《湖风吹老少年郎》《养女莫嫁驾船郎》《养女莫嫁雷公塘》《情姐下河洗茼蒿》《郎想姐来口难开》《吃茶歌》《情妹爱的打鱼郎》《昨日打歌我有来》《好多码头下河来》《何不朝拜我打鱼郎》《水路歌》《驾船的大哥瞧见了》等。

传承价值

渔歌(洞庭渔歌)是湖湘文化的重要组成部分,是水泽文化的根基。它结构多采用比、兴的创作手法,通俗明白,朗朗上口,便于记忆,具有独特的文学价值。民间音乐中时常体现着湖区传统的祭拜礼与祭祀习俗。洞庭湖区渔民几乎一生都在水上生活劳作,特殊的生产力结构和生活方式构成了该地区渔民特有的价值观念。他们崇尚自然、敬畏鬼神,因此渔歌(洞庭渔歌)的祭祀类歌曲对于研究水泽文化、水神信仰等民俗学和历史文化学的价值重大。

(图片资料信息来源于百度)