非遗名称: 临湘浮标制作技艺

非遗级别: 省级

项目地址:临湘

代表性传承人:谌德纯

临湘浮标制作技艺

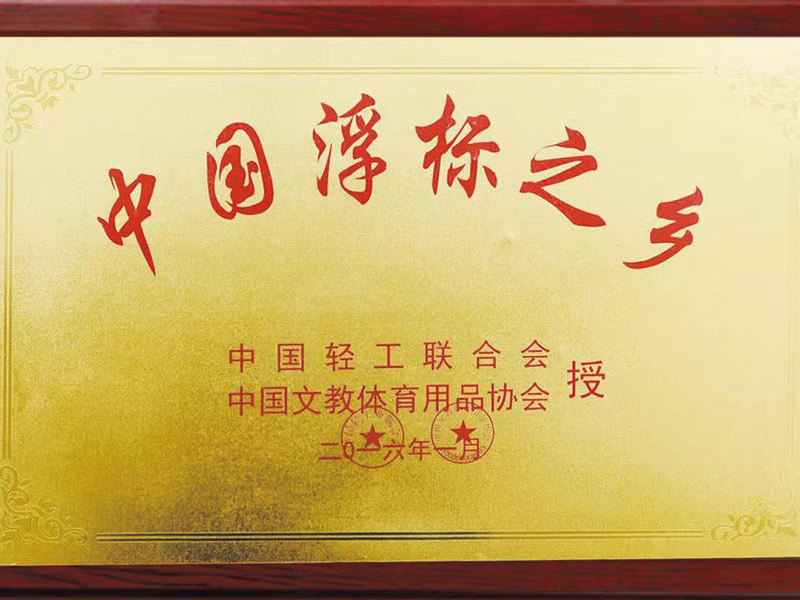

“临湘浮标”发展兴盛,2016年国家发改委组织制定“钓鱼浮标”国家标准,10家浮标企业中,临湘就有7家企业参与,掌握着浮标标准制作的话语权;2016年中国轻工联合会授予临湘为“中国浮标之乡”称号;2017年,农业部授牌“全国休闲渔业示范基地”。

临湘人民不断挖掘“临湘浮标”的历史、文学、艺术、科学、品牌和经济价值,促进“浮标之乡”向“世界浮标之乡”发展。成为知名钓具浮标之城,户外休闲器材之都。

“临湘浮标”历史悠久,工艺精湛,民间传承积累了厚重的文化底蕴,形成临湘市域经济支柱产业,海内外享有盛名。

“临湘浮标”从“折苇为标”的农耕文化中衍生而来。《诗经·季风》、《吕氏春秋·离俗》、《庄绰·鸡筋篇》、《岳阳风土记》等古文献中均有散碎的记载。早在楚顷襄王二十年时期,屈原大夫遭贬流放,回到屈氏封地临湘如山。他在长江岸边垂钓,取三寸芦苇作浮子,以窥鱼讯,悟出了“自主沉浮”的人生哲理;两晋时期,瑶族先民漂洞庭湖过云梦古泽,徙居龙窖山,把原始的垂钓习俗带到山区,《盘王大歌》中留有“爱吃香茶进山林,爱吃细鱼钓三江”的颂歌;建安十三年,为求破曹大计,吴将黄盖在太平湖十三个村寨屯兵操练,沿湖军民战时练兵,闲时耕作捕鱼垂钓、简易芦苇浮漂在军民中广为习用,垂钓习俗蔚然成风。唐代李白、杜甫、柳宗元等诗圣,曾在临湘如山,临江垂钓,体现了文人雅士休闲娱乐、陶冶情操的垂钓理念,推动了垂钓之风的盛行。清代到民国时期,在临湘用芦苇、豪猪刺、桐木、孔雀羽、大蒜梗制作简易浮标,民间到处可见,信手拈来;二十世纪七十年代初,临湘民间制作工匠,不断创新,使“临湘浮标”从最原始的“折苇为标”向现代浮标转型,开创了“临湘浮标”生产的新纪元。

主要特征

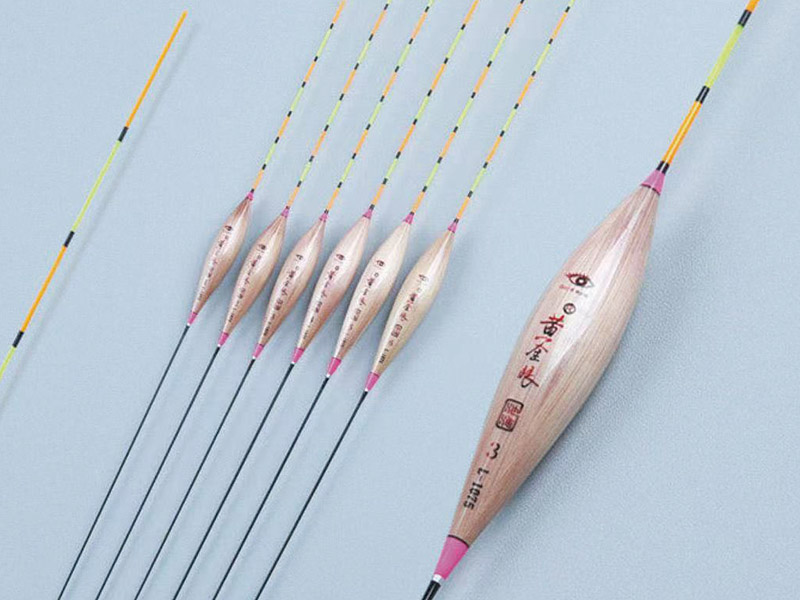

“临湘浮标”具有“广泛适应市场需要,集多项优点于一身”的主要特征。传统手工制作与现代车间流水线生产相结合,既继承了传统手工技艺(如手工绘画),又引进了现代科技制作手段(如标心定位);既有传统产品(手工芦苇标),又有创新产品(电子标、排水标)。真正达到了传统技艺与现代工艺高度融合的境界。其特征为:1、体量轻;2、耐水性强;3、灵敏度高;4、韧性强;5、稳定性好;6、适应性强;7、质量好,目标明显,长久使用,不冒顶、不断尖脚、不龟裂;8、生产制作无污染。

历史价值

自晋代瑶族先民“漂洋过海”,把垂钓习俗带进临湘龙窖山,到三国时期,黄盖军营广为捕钓,“临湘浮标”流传了1700多年历史。挖掘“临湘浮标”历史,对于研究临湘人民渔猎文化生涯和不屈不挠的求索精神,是一份不可或缺的宝贵资料。

文学价值

“临湘浮标”历史文献资料,对于研究临湘“地域文化”、“瑶文化”和“三国文化”,具有珍贵的文学价值。《临湘浮标民间文学集成》,极大地丰富了临湘文学资料宝库。

艺术价值

“临湘浮标”既继承了传统手工制作技艺,又创新发展形成了现代科技制作工艺。其设计精巧,工艺精湛(手工绘画工艺堪称一绝),包装精美,是理想的收藏工艺品和居室装饰品。

品牌价值

“中国浮标之乡”、“八大湖南著名商标”、“中国浮标制作标准话语权”、“中国浮标特色小镇”等殊荣,极大地提高了临湘市在国内外的“知名度”、“美誉度”和发展自信心。

(图片信息资料来源于临湘市文化馆)